業務用空調設備を検討する際、「パッケージエアコンとは何か」を正しく理解することは、コスト抑制や効率性向上、導入後のメンテナンス性に大きく影響します。

本記事では、パッケージエアコン”の定義から種類、仕組み、メリット・デメリット、選定の観点までをtoB企業向けに整理。最適な空調設備の判断材料としてお役立てください。

目次

パッケージエアコンとは何か(定義と構造)

パッケージエアコンは、業務用空調設備として広く採用されている方式です。本章では、定義や家庭用エアコンとの違い、構成の基本について解説します。

パッケージエアコンの定義

パッケージエアコンとは、主に商業施設やオフィスビル、工場などの業務用途で使われる空調機器で、室外機1台と複数の室内機をセットで構成する空調システムを指します。「パッケージ」とは、空調に必要な機能がひとつのユニットにまとまっていることから来ており、基本的には冷媒回路、圧縮機、膨張弁、熱交換器などが組み込まれています。

設置後すぐに使用できるように設計されている点も特徴です。家庭用のセパレート型エアコンと比べると、能力や耐久性において大きな違いがあり、長時間の連続運転にも対応しています。

家庭用 vs 業務用との主な違い

パッケージエアコンと家庭用エアコンの違いは多岐にわたります。第一に、冷暖房能力が大きく異なり、業務用は1馬力(約2.8kW)以上の出力が一般的で、広い空間や高い天井にも対応可能です。電源も家庭用が「単相100Vまたは200V」なのに対し、業務用では「三相200V」が多く、電力消費の効率化が図られています。

また、耐久性やメンテナンス性に優れ、長時間稼働を前提にした設計がされています。さらに、制御方式も異なり、業務用は中央集中型の操作が可能な点や、スケジュール制御、外部との連携機能が充実しているのも特徴です。

構成要素の構造と配置(室外機/室内機/配管・給電)

パッケージエアコンは、主に「室外機」「室内機」「冷媒配管」「給電設備」で構成されます。室外機は屋外に設置され、圧縮機と熱交換器を内蔵しており、冷媒の循環を担います。室内機は設置場所に応じて複数台導入されることが多く、天井埋込型や壁掛け型、ダクト型などさまざまなタイプがあります。

冷媒配管は室外機と室内機を接続し、冷媒を通して熱を運搬します。また、電源供給は三相200Vが主流で、ブレーカーや分電盤と接続し、安全性と安定性が求められます。こうした構成により、1台の室外機で複数の空間を効率的に空調管理することが可能になります。

パッケージエアコンの種類と用途別の適用範囲

パッケージエアコンは使用目的や設置場所によってさまざまな種類に分類されます。本章では、主要なタイプとその適用シーンについて解説します。

店舗・オフィス用パッケージエアコン

店舗や中小規模オフィスに最適化されたパッケージエアコンは、設置や操作が比較的簡単で、効率的な空調管理が可能です。主に1.5~3馬力の出力帯が使用され、天井カセット型や天吊型の室内機がよく選ばれます。開閉の頻度が高く、稼働時間が長くない環境では、初期費用とランニングコストのバランスが取りやすいため、導入が進んでいます。

また、タイマー運転や省エネモードなどの機能も備えており、スタッフが簡単に操作できる点も特徴です。デザイン性や空間との調和を重視する店舗では、露出が少ない設置形状が好まれる傾向があります。

設備用/工場・ホール向けパッケージエアコン

工場や体育館、大型ホールなどの広大な空間では、大出力かつ長時間連続稼働に耐えうる設備用パッケージエアコンが活躍します。5馬力以上の高出力モデルが多く、空調のムラを抑えるために複数台をゾーニングして設置することも一般的です。天井が高い空間では、吹き出し角度や風量の調整機能が重要であり、ダクト型や床置型の採用も見られます。

加えて、粉塵・油煙・湿度などの環境条件に応じて、特殊フィルターや防塵仕様が必要になるケースもあります。これらの機器は、設備機器としての堅牢性や保守性が求められるため、選定には専門知識が不可欠です。

ビル用マルチとの関連・ハイブリッド的選択肢

パッケージエアコンとビル用マルチエアコンは、使用目的や設計思想が異なりますが、併用や比較の対象として検討されることも多くあります。ビル用マルチは、各室ごとに独立運転が可能なシステムで、個別制御性を重視するビルや集合オフィスで導入されるケースが多いです。

一方、パッケージエアコンはエリア単位での統一制御に適しており、運用のシンプルさとコスト効率を重視する場面に向いています。近年では、フロアごとに異なるシステムを導入する「ハイブリッド型」も増えており、建物の構造や空調負荷に応じて柔軟にシステムを組み合わせる設計がトレンドになっています。

仕組みと技術要素(冷媒サイクル・電源・室内機タイプなど)

パッケージエアコンの性能や信頼性を左右するのが、その内部構造や技術要素です。本章では冷媒サイクルや電源仕様、室内機タイプなどの技術的な観点から解説します。

冷媒サイクルの基本原理と最新技術(インバーター・省エネ)

パッケージエアコンは、冷媒を循環させて熱を移動させる「冷媒サイクル」によって、冷房や暖房を行います。冷媒は室内機で熱を吸収し、室外機で放出する仕組みで、これにより室内の温度を調整します。従来は一定出力で動作する「定速型」が主流でしたが、現在ではインバーター技術を採用し、必要に応じて出力を自動制御することで、省エネ性能が大きく向上しています。

また、近年ではオゾン層への影響が少ない新冷媒(R32など)の採用が進み、環境負荷を軽減しつつ、冷房効率も高まっています。これらの技術革新は、ランニングコストの抑制にも直結しています。

電源仕様と電力契約上の注意点(三相電源・基本料金)

業務用パッケージエアコンは、主に「三相200V」の電源を使用します。これは家庭用の「単相100V・200V」とは異なり、大容量の電力を安定的に供給できるため、大きな出力が必要な業務用機器に適しています。ただし、三相電源を導入する場合は、電気設備の増設や契約変更が必要になる場合があるため、導入前に設備管理者や電力会社との調整が重要です。また、三相機器は契約電力に応じた「基本料金」が高くなる傾向があり、稼働時間や使用電力に応じた最適な契約設定も求められます。初期設計段階で電気容量の余裕や分電盤の対応可否などを確認しておくことが不可欠です。

室内機の形態および設置形状ごとの特性

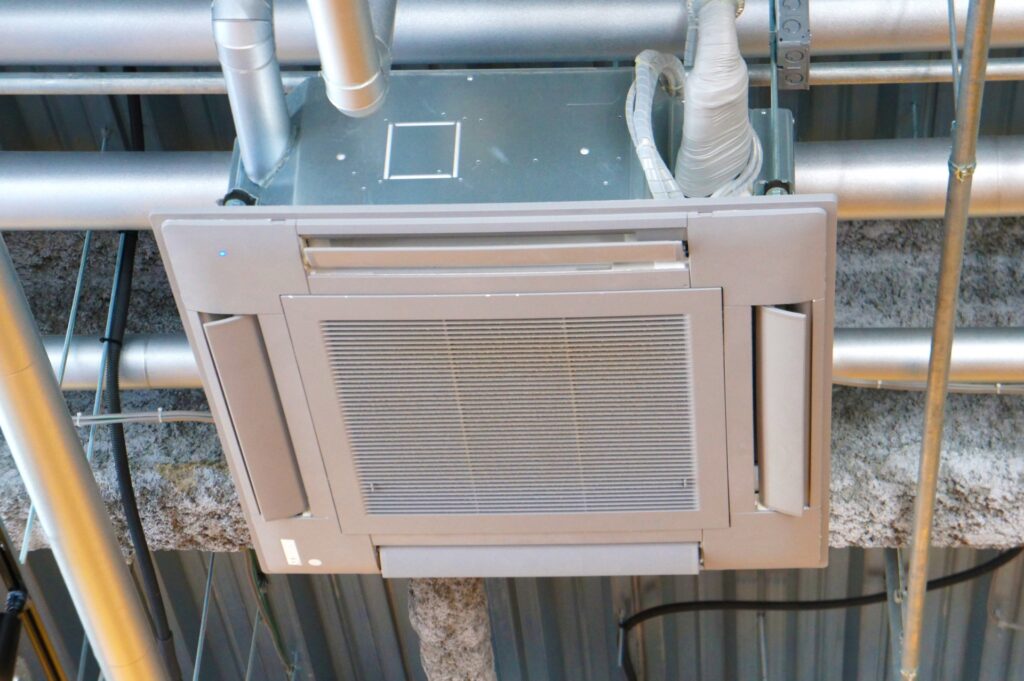

パッケージエアコンの室内機は、設置空間や用途に応じて多彩なバリエーションが用意されています。代表的なものには、天井に埋め込む「天井カセット型」、天井に吊るす「天吊型」、配管を通して空気を送る「ダクト型」、壁に設置する「壁掛け型」などがあります。

天井カセット型はデザイン性と風の分散性に優れており、オフィスや店舗で人気があります。ダクト型は目に見えない空調を実現でき、医療機関や高級施設で採用されることが多いです。

一方、壁掛け型や床置型は施工が容易で、既存建物への後付けにも向いています。空間の構造やデザイン、メンテナンス性を考慮して選定することが大切です。

業務用途でのメリットとデメリット

業務用空調設備として広く利用されているパッケージエアコンには、多くの利点がある一方で、注意すべき課題も存在します。本章ではその両面を整理して解説します。

メリット(コスト・運用効率・拡張性など)

パッケージエアコンの大きなメリットは、広い空間を効率よく空調できることです。1台の室外機で複数の室内機を制御できるため、導入時の配線・配管工事が簡素化され、工期の短縮や初期費用の抑制が期待できます。また、インバーター制御やタイマー運転、省エネモードの搭載により、運用コストを削減できる点も利点です。

さらに、空間の拡張やレイアウト変更に応じて柔軟に室内機の増設・交換ができるなど、拡張性の高さも特徴といえるでしょう。管理面でも、遠隔操作や一括制御に対応したモデルが多く、ビル管理システムとの連携も可能です。

デメリット(制御性の乏しさ・温度調整・ランニングコスト)

一方で、パッケージエアコンには注意すべきデメリットも存在します。特に「一括運転」が基本であるため、室内機ごとに独立した温度調整が難しい場合があります。たとえば、同じ空間にある複数の室内機をすべて同じ温度・風量で運転する必要があるケースでは、快適性に課題が生じることもあります。

また、出力の大きい機器であるため、稼働時間が長くなると電気料金が高額になる傾向があります。さらに、室外機・室内機ともにサイズが大きいため、設置スペースの確保や周辺機器への干渉にも配慮が必要です。故障時には空調が全停止となるリスクもあり、保守契約や予備機の検討が求められます。

ケーススタディ:業態別のメリット・注意点

業務形態によって、パッケージエアコンの活用価値や注意点は異なります。たとえば、飲食店では熱源が多く、排気・換気と空調のバランスが重要になります。こうした環境では高出力モデルと外気処理機能の併用が効果的です。オフィスでは執務エリアごとに快適性の違いが出やすいため、レイアウトと空調ゾーンの整合性が求められます。

工場では粉塵や高温環境への対応が必要で、防塵フィルターや高耐久設計が重視されます。病院・介護施設では静音性や空気清浄機能が評価される要素となり、空間の特性に応じた適切な製品選定が不可欠です。各業態での利用シーンを想定した計画が、導入成功の鍵となります。

ビル用マルチ空調および他システムとの比較

空調設備の導入を検討する際は、パッケージエアコン以外のシステムとの違いを理解しておくことが重要です。本章では、ビル用マルチやセントラル空調との比較を通じて、適切な選定のための視点を整理します。

ビル用マルチエアコンとの違い

ビル用マルチエアコンは、複数の室内機を独立して運転できる空調システムであり、個別制御が可能な点が最大の特徴です。各部屋ごとに冷暖房のオンオフや温度設定を変えられるため、テナントビルや賃貸オフィスなど、異なる用途・時間帯で使用される空間に適しています。

一方、パッケージエアコンは同一系統の室内機が同時に運転する仕組みであり、制御の自由度はやや劣るものの、コストパフォーマンスやメンテナンス性に優れています。設計の段階で、運用スタイルやゾーン管理のニーズを明確にすることで、両者のメリットを最大限に活かすことが可能です。

セントラル空調システム・全館空調との比較

セントラル空調システムは、中央の機械室に大型の空調設備を設置し、ダクトを通じて全館に空気を供給する方式です。ホテルや大規模商業施設、公共施設などで採用されることが多く、一括管理による温度ムラの少なさや静音性の高さが特長です。ただし、導入コストや設計の複雑さ、定期的なメンテナンスの負荷が大きく、中小規模の施設には不向きな場合があります。

パッケージエアコンは、こうした大規模空調に比べて個別設置が容易であり、初期投資を抑えつつ、必要な場所だけに効率的な空調を提供できます。建物の規模と運用形態に応じて使い分けることが重要です。

ハイブリッド運用の可能性(複数方式併用)

最近では、建物内の用途や利用頻度に応じて、空調方式を組み合わせる「ハイブリッド運用」が注目されています。たとえば、執務エリアにはパッケージエアコンを導入し、会議室や応接室など制御が必要な場所にはビル用マルチを採用するといった具合です。また、バックヤードや機械室など空調負荷が限定的な空間には小型の家庭用エアコンを使うケースもあります。

このように、エリアごとに最適な空調方式を選択することで、運用コストを抑えつつ、快適性と制御性の両立が可能になります。建物の特性や予算、使用目的に合わせて柔軟に設計を検討することが求められます。

選定時のポイントとコスト見積もりの落とし穴

パッケージエアコンの導入を成功させるには、機種選定と費用見積もりの段階で押さえるべき重要な視点があります。本章では、よくある失敗例を踏まえたチェックポイントを解説します。

冷暖房能力(馬力/kW)の見積もり基準

パッケージエアコンの能力は「馬力(HP)」または「キロワット(kW)」で表されますが、適切な能力を見積もるには、単純な床面積だけではなく、天井の高さ、日射量、使用人数、機器の発熱量なども考慮する必要があります。過小な出力では冷暖房が十分に効かず、過大な出力は無駄な電力消費と初期コスト増加を招きます。

例えば、一般的な事務所なら1坪あたり0.8〜1.0馬力が目安ですが、窓が多い空間や高天井空間ではそれ以上が必要です。正確な負荷計算を行うことで、長期的な運用コストを抑えることができます。

電源容量と契約電力・電気設備工事費

パッケージエアコンの導入には、建物の電源設備が対応しているかを確認する必要があります。特に三相200V機器の場合、分電盤の容量が不足していたり、主幹ブレーカーが対応していなかったりすると、大規模な電気工事が必要になります。

また、契約電力の変更が伴う場合は、基本料金が増加する可能性もあるため、長期的なランニングコストへの影響を見積もることが重要です。電気図面や既存設備の確認を行い、必要に応じて電気工事会社や電力会社と連携した事前調査を行うことが推奨されます。

設置空間・スペース・配管経路の制約

設置場所の構造やスペースによっては、希望する機種や設置方式が使えない場合があります。室外機の置き場所が狭かったり、室内機を埋め込む天井高が足りなかったりするケースでは、代替機種を検討する必要があります。

また、冷媒配管やドレン配管のルートに障害物があると、工事費が増加したり、空調効率が低下する可能性もあります。特に既存建物への後付け導入では、配管の引き回しや穴あけ工事の可否が重要な判断ポイントになります。現地調査を丁寧に行い、物理的・構造的な制限を正確に把握することが重要です。

初期費用対運用コスト(ライフサイクルコスト)

パッケージエアコン導入時には、つい機器本体の価格や工事費といった初期費用に目が行きがちですが、長期的な視点では「ライフサイクルコスト(LCC)」を考慮することが重要です。LCCとは、導入から廃棄までにかかるすべてのコストを指し、電気代、保守点検、修理費、更新時期なども含まれます。

たとえば、初期費用が安いモデルでも消費電力が高ければ、数年で運用コストがかさみ、結果として高くつくことがあります。逆に、省エネ性能が高く、耐久性に優れたモデルは長期的にコストメリットが大きい場合もあるため、総合的な評価が必要です。

補助金・環境規制・省エネ基準への適合性

近年、国や自治体からの省エネ設備導入に対する補助金制度が多数用意されています。パッケージエアコンも対象となるケースが多いため、導入前に各種制度の情報を収集しておくとよいでしょう。

また、温室効果ガス削減やエネルギー効率向上のための法令・基準も年々厳しくなっており、冷媒の種類や機器のCOP(成績係数)などが規制対象となることがあります。適合しない製品を選定すると、将来的に法改正に対応できず、追加コストが発生する恐れもあります。制度・法規制の最新情報をチェックしながら、将来を見据えた機器選定が求められます。

メンテナンス・寿命・運用効率を高めるための留意点

パッケージエアコンは長期間にわたり安定して稼働させることが重要です。本章では、適切なメンテナンスと運用により機器の寿命を延ばし、効率的に使い続けるためのポイントを解説します。

定期点検と清掃(外気側・室内機・フィルターなど)

パッケージエアコンの運転効率を維持し、トラブルを未然に防ぐためには、定期的な点検と清掃が欠かせません。特に、室内機のフィルターはホコリの蓄積により風量が低下し、冷暖房効率が落ちるため、月に1〜2回程度の清掃が推奨されます。室外機においては、周囲に落ち葉やゴミがたまると熱交換効率が下がり、故障や電力消費の増加につながります。

さらに、熱交換器やドレンパンの清掃、冷媒漏れの点検、異音・振動チェックなど、定期的なプロによる保守点検も導入後の安定稼働に寄与します。

部品交換と耐用年数の目安

パッケージエアコンの法定耐用年数は一般的に13〜15年とされていますが、使用頻度や環境条件により実際の寿命には差があります。特に、コンプレッサーやファンモーターといった主要部品は長年の使用で摩耗・劣化が進み、冷媒の流量や送風能力が低下することがあります。

こうした症状が見られた場合は、部品交換や修理が必要です。予防的に5〜10年のタイミングで主要部品の点検・交換を行うことで、急な故障を防ぎ、長期間の安定運用が可能となります。また、部品供給の有無も含め、保守計画を事前に立てておくことが重要です。

省エネルギー運転モードの活用と設定温度の管理

運用コストを抑えるには、設備の使い方にも工夫が必要です。多くのパッケージエアコンには「省エネモード」や「自動運転モード」が搭載されており、設定温度に応じて出力を自動調整し、無駄な消費電力を抑えることができます。

また、冷房時の設定温度を28℃前後、暖房時には20℃前後に保つことで、快適性を損なわずに省エネ運転が可能です。照明や他の設備との連動運転を設定することで、さらに効率を高めることもできます。従業員への適切な運用ルールの周知とあわせて、機器の能力を最大限に引き出すことが大切です。

運転時間と停止時間の計画・負荷変動対策

空調機器の消耗を抑えるには、長時間連続運転や過剰なオンオフ操作を避け、適切なスケジュール管理を行うことが効果的です。たとえば、営業時間の前後に緩やかに運転開始・停止する「タイマー設定」や、「ピークカット機能」を利用した時間帯制御が有効です。

特に、夏季や冬季の電力ピーク時間帯には、空調負荷を分散させることで電力料金の抑制にもつながります。さらに、運転時間をログとして記録・分析することで、稼働状況に応じた見直しや、機器の劣化予兆の把握も可能になります。計画的な運用は、設備寿命と経済性の両面でメリットがあります。

導入前に確認すべき重要な検討項目

パッケージエアコン導入を成功させるには、複数の技術的・運用的な条件を事前に確認することが不可欠です。以下のリストを使って、最終判断前の見落としを防ぎましょう。

【導入チェックリスト】

- 用途・空間に合った能力(馬力・kW)を見積もっているか?

(例:高天井空間や人の多い場所では能力強化が必要) - 室外機・室内機の設置スペースは十分に確保されているか?

(例:搬入経路・メンテナンス動線・騒音対策含む) - 建物の電源仕様(三相200Vなど)が機器に対応しているか?

(例:分電盤の容量や主幹ブレーカーの確認も含む) - 電気契約容量は適正か?基本料金の影響を想定しているか?

- 初期費用+ランニングコストを含めた総費用を比較しているか?

(例:電気代・点検費・部品交換費用など) - 補助金や省エネ関連制度の対象になるか調査しているか?

- 冷媒の種類やCOP(成績係数)が最新基準に適合しているか?

- 将来的なレイアウト変更や室内機の増設に対応可能か?

- 集中制御やタイマー、遠隔操作機能が運用に適しているか?

- 専門業者による現地調査・負荷計算を実施しているか?

空調設備の選定を企業価値に繋げるために

業務用空調は、単なる設備投資ではなく、快適性・生産性・省エネ・企業の信頼性にまで影響する重要な経営判断の一つです。パッケージエアコンはその中核を担う選択肢として、多くの企業にとって合理的かつ柔軟なソリューションとなり得ます。

設計・選定・運用すべてにおいて十分な情報をもとに判断することで、コスト削減だけでなく、持続可能な経営の実現にも貢献できるはずです。貴社の空調計画に、ぜひ本記事の内容をご活用ください。